- 人材採用

- SNS

介護業界の人材課題とSNS活用の必要性

INDEX目次

![]() 介護業界の人材課題

介護業界の人材課題

近年介護業界が急速な高齢化を背景に、深刻な人手不足に直面していることは周知の事実です。厚生労働省によると、団塊ジュニアの世代が高齢者となる2040年度には57万人もの介護人材が不足するとの推計が出されています。

実際に介護・障がい福祉事業を運営している法人の82%で人材採用や利用者獲得など“人を集める“ことが問題になっており、採用や情報発信の担当者は、なんとか人を集めようと頑張ってはいるものの、成果に繋がらないことで苦しい思いをしています。

![]() 人材採用のためのSNS活用の状況

人材採用のためのSNS活用の状況

この状況を打開するための方法の一つとして、SNSを活用した採用活動に取り組み、低コストで人材採用を叶える事業者が出てきています。しかしその一方で、多くの事業者は、SNS運用に関する「知識・ノウハウの不足」「人的リソースの不足」「炎上・クレームリスクへの懸念」などの理由から、SNS活用を躊躇している状況があります。また、SNSを活用した採用活動を始めてみたものの「適切な発信ができていない」「業務負担になっている」等の理由から、継続できず成果に繋がらない事例も多く見受けられます。

![]() 本記事で伝えたいこと

本記事で伝えたいこと

そこで本記事では、介護業界における深刻な人手不足の解決策としてSNSの活用が必須である理由と、持続可能で成果につながるSNS活用のポイントについて解説します。

日本における生産労働人口の減少は介護業界だけでなく全産業で深刻な問題となっているため、今後は業界内で人材を取り合うのではなく、全産業の中から人材を確保していく必要があります。介護事業者がSNSを活用して適切な情報発信をすることは、一法人の経営のためだけでなく、介護業界で働く人、介護を必要とする人とその家族のためでもあります。業界全体をあげてSNSを活用した情報発信力を高めることが、今必要とされているのです。

第一章人材採用にSNSを活用するべき理由

求職者動向の変化

特に若い世代を中心に、SNSは情報収集の重要なツールとなっており、企業の採用活動においても無視できない存在となっています。今までは「SNSアカウントがあるから分かりやすい」というようにプラスアルファの存在だったものが、近年は「SNSアカウントがないからこの企業は辞めておこう」というように、企業選択に欠かせない情報源となっています。福祉に特化した就職フェア運営する一般社団法人FACE to FUKUSHIの2024年の調べによると、福祉業界を志す学生が法人を選ぶ際に「職員・職場の雰囲気」を重視することがわかっています。これらの情報は従来のホームページや求人サイトだけでは伝えることが難しく、SNSのような動画や写真を活用したリアルタイムの発信が不可欠です。

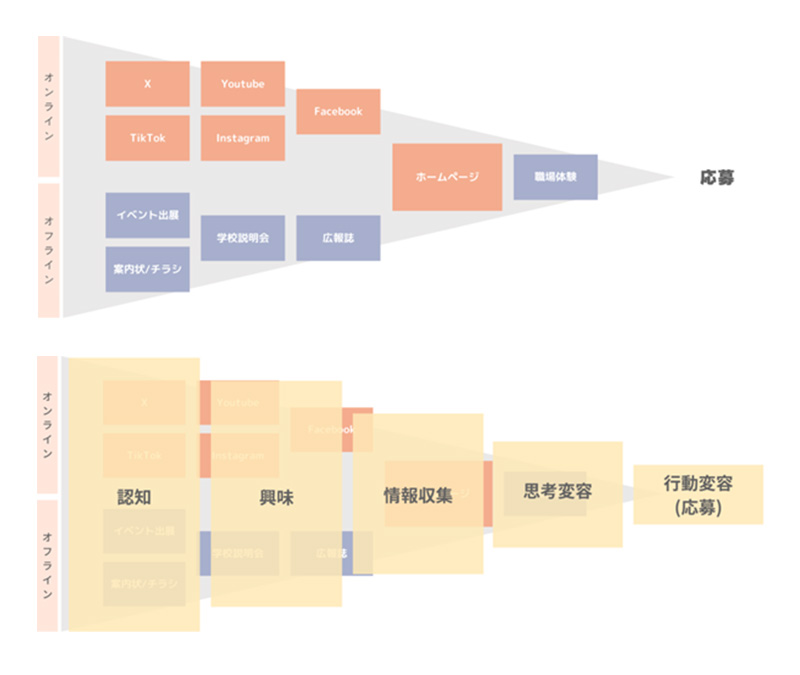

認知から入職後のフォローまで幅広く活用できる

人材採用のプロセスにおいて、法人を知ってから入職するまでには、「非認知」から「認知」へ、「認知」から「関心」へ、「関心」から「応募・選考」へ、「応募・選考」から「入職」というように、いくつかの段階が存在します。従来の採用活動においては、広報誌、チラシやパンフレット、求人サイトやハローワーク、人材紹介、ホームページといった複数の媒体を使ってそれぞれの段階の求職者に対してそれぞれの情報発信を行ってきました。しかし、複数の媒体を使用することで、個別に費用がかかったり、更新や保守管理に手間がかかったりと、負担も少なくありませんでした。そこで、SNSを適切に活用し、戦略的に発信することで、「認知」から「入職」、場合によっては「入職後のフォロー」まで幅広くアプローチすることができるため、他の媒体とうまく組み合わせながら取り入れることは大変効果的です。さらに、SNSは基本的に無料で利用できるため、採用費用を見直したい場合にも有効な手段だと言えます。

入職後の早期離職を防ぐことができる

介護業界の人材採用の課題の一つに「早期離職」が挙げられます。令和4年度(2022年度)の介護労働実態調査に

よると、介護職(訪問介護員・介護職員)の離職者のうち、「1年未満」で離職した者の割合は34.7%に上ります。また、別の調査

では、勤務1年未満の離職者が40.1%であったというデータも存在し、これは、約3人に1人が入職後1年以内に離職しているという状況を示しています。

介護業界の早期離職の理由の一つとして、入職時の「ミスマッチ」が問題視されており、入職前のイメージと入職後の現実にギャップが発生すると、1年以内でも離職してしまうことが少なくありません。

SNSを活用した情報発信では、ホームページや求人サイトだけでは伝わりきれない事業所や施設の雰囲気、他にどのような雰囲気の職員が働いているかを伝えることが可能なので、入職後にギャップを感じにくいという特徴があります。ただし、適切な情報発信ができていないと、誤った印象を与える可能性もあるため、発信内容の設計には注意が必要です。

第二章SNSを活用した採用活動のポイント

マーケティング戦略の必要性

発信の全体像とチャネルの選択

情報発信について考える時、まずは発信の全体像を整理することが必要です。求職.block-img-caption者が求人に応募するという「行動変容」を起こすまでには、「認知」した後に「興味」を持ち「情報収集」し「思考の変容」が起こるといった認識の変化があります。それぞれの段階において、適切なチャネル(SNSやホームページなどの媒体)で適切な情報やコンテンツを提供することで、より効率的に行動変容を促すことができるのです。そのためにもそれぞれのチャネルの特徴を理解し、使い分けることが必要です。

特に今、人材採用のための情報発信で取り組んで欲しいのが「Instagram」の運用です。表にある通り、Instagramは情報の「拡散性/コミュニティ性」と「更新性/蓄積性」のバランスが良く、ほぼ真ん中に位置しています。そのため、求職者への認知から求人応募まで幅広い段階においてアプローチすることが可能で、初心者でも効果に繋がりやすいチャネルと言えます。投稿の種類も多様なので、ここでは主な投稿の種類を3つ紹介します。

インスタグラムの主な投稿の種類

1.リール投稿

・短い動画で仕事や職員の魅力を効果的に伝えられる。

・全画面表示で没入感が高い。

・フォロワー外にもリーチしやすく認知拡大に活用できる。

2.フィード投稿

・キャプションやテキストの追加で詳細な説明や情報を提供できる。

・プロフィールグリッドに表示され、アカウントの顔となる。

・投稿後も残り続けるため、ストック型の情報として活用できる。

3.ストーリーズ投稿

・キャプションやテキストの追加で詳細な説明や情報を提供できる。

・プロフィールグリッドに表示され、アカウントの顔となる。

・投稿後も残り続けるため、ストック型の情報として活用できる。

業務負担を軽減する工夫

SNSを活用して情報発信を始める時に、最も懸念されるポイントの一つに、担当者の業務負担が挙げられます。実際に、介護業界ではほとんどの人材採用担当者や情報発信担当者が他の業務と兼務で発信業務を行なっており、採用活動がうまくいかない原因として「採用活動に十分な時間を確保できない」という声を聞くことも少なくありません。

一方で、兼務で発信業務を行なっているにも関わらず、負担を削減して成果を上げている法人も、もちろん存在します。ここでは上手くSNSを活用している法人に共通する工夫ポイントを3つに絞って紹介します。

1. テンプレートの活用

発信業務の一部を、テンプレート化して作業することで負担を軽減することができます。ここではテンプレート化しやすい作業を3つ紹介します。

①リールカバー デザインツールの「canva」などを活用し、写真とメッセージを入れ替えるだけで完成するテンプレートを作成しておくことで、毎回の作業時間の短縮が可能です。リールカバーは投稿ごとに異なると、バラバラとした印象を与え、見にくくもなるため、統一感を持たせるという観点でもテンプレートが大変活躍します。

②職員紹介のフィード 職員紹介のフィードもデザインツールの「canva」などを活用し、写真とテキストを入れ替えるだけで完成するテンプレートを作成することで、毎回の作業時間を短縮することが可能です。また、テンプレートがあることで、複数人で安定したクオリティの作業を行うことができるので、属人的にならないという点でもおすすめです。

③投稿のキャプション(本文)

投稿キャプションは、ただ単に文章を書くのではなく、以下のように、幾つかの項目を整理した、一定の構成をテンプレートとして作成するのがおすすめです。

1. 内容を読みたくなる、最初の一言

2. アカウントの概要や自己紹介

3. 投稿内容に関連した内容

4. 次に行ってほしい行動への促し

5. 投稿に関連性のあるハッシュタグの付与

このキャプションの構成例でいうと、1番と3番の項目は投稿ごとに変更する必要がありますが、それ以外の項目は基本的には毎回同じでも問題ありません。ハッシュタグに関しては、例えば10個のハッシュタグをつける場合、6個のハッシュタグは定型のハッシュタグ、残り4個のハッシュタグは投稿に合わせて変更するのが理想です。

2. 対象の明確化

発信の対象を明確化することも業務負担を減らす大事なポイントです。SNSを運用する際に、ほとんどの場合、発信の対象が設定されています。しかし、その設定は「30代の女性」のように、曖昧なことがほとんどです。対象が曖昧だと、何を発信するべきか定まらず、毎回の発信の内容を考えるのに膨大な時間を費やしてしまいがちです。また、「次は何を発信しよう」と常に悩むことが対象者の心理的な負担になっているという事例も非常に多いです。

対象を明確化する際には、対象の年齢や性別だけでなく、次のような項目についても話し合って設定しておくのがおすすめです。

①生活リズム

通勤(通学)時間はどれくらいで、メディアに触れやすい時間はいつなのか。

休みの日には自宅で過ごすことが多いのか、外出することが多いのかなど。

これらを整理することで発信のタイミングや頻度を考えやすくなります。

②思考のタイプ

じっくり考えるタイプなのか、直感で行動するタイプなのか。

心配性で用心深いタイプなのか、楽観的でマイペースなタイプなのかなど。

これらを整理することで、投稿の形式(動画/テキスト)やメッセージを考えやすくなります。

③好む環境

挑戦できる環境を好むのか、安定した環境を好むのか。

一人である程度裁量を持って働きたいのか、チームで協力して働きたいのかなど。

これらを整理することで、コンテンツやメッセージの内容を考えやすくなります。

このように唯一ひとりの人間のことを表すような粒度で明確化していくことが大切です。対象が明確化されると、対象が求めている情報や、対象が不安・不満に思っていることがわかってくるので、発信の内容に困ることが少なくなっていき、結果的に業務負担の軽減につながります。

3. トンマナの設定

トンマナとは、「トーン&マナー」の略で、企業やブランド、プロジェクトなどのコミュニケーションにおいて、一貫した表現の調子(トーン)とやり方・作法(マナー)のことです。SNSでの発信の中では、発信する際の言葉遣い・フォント・色使い・テイストなどを指します。これらを事前に設定しておくことで発信ごとにデザインやフォントを悩む必要がなくなるため、業務負担の軽減につながります。介護業界の公式アカウントでは、特に下記の3点は少なくとも設定するべき項目です。

①配色 投稿のフォーマットやリールカバーで使用するメインの色を事前に決めておきましょう。基本的には法人のロゴやホームページの配色に揃えると統一性が出るためおすすめです。1投稿で使用するカラーを3色ほどにまとめると整いやすくなります。

②フォント 自分が好むフォントではなく、情報の受け取り手にどのような印象を与えたいかでフォントを設定するのが大切です。フォントによっては視認性が低いものや日本語にうまく対応していないフォントもあるので、注意が必要です。

③テイスト 親しみやすいテイスト・おしゃれなテイスト・プロフェッショナルなテイストなど、自事業所の雰囲気と情報の受け取り手が求める雰囲気のバランスが取れていることが大切です。投稿ごとにテイストがバラバラにならないこともポイントです。

人材採用のための投稿アイディア

実際にSNSの運用を始めた時に多くの人が悩むのが投稿の内容です。利用者家族向けの発信であれば、レクリエーションの様子や食事の内容など、発信すべき情報がわかりやすく、写真や動画の素材も集めやすいのに対し、人材採用を目的とした発信の場合、どのような投稿をすべきか頭を悩ませてしまうことも少なくありません。そこでここでは人材採用目的の発信におすすめの投稿アイディアを紹介します。

職員インタビュー

求職者が職場を選ぶ際に気になるポイントとして、「どんな人と一緒に働くのか」が挙げられます。特に介護業界においては、離職理由の上位に「職場の人間関係」が必ずランクインするほど、求職者にとっても、採用者にとっても一緒に働くのは「どんな人」かが重要視されます。そこで、職員インタビューをコンテンツ化し、「どんな人」がどんな「想い」や何が「きっかけ」でこの法人で働いているのかを発信することは非常に効果的です。

特にInstagramのリール動画など、短い動画で紹介することで、職員の情報だけでなく、現場の生の声や雰囲気も合わせて伝えることが可能です。

質問の内容は、発信の対象(採用したい人物)が、どのような課題を抱えており、なぜその課題が解決されていないのか、などに則して考えるのがポイントです。

研修や会議の様子

SNSでの発信というと、祭りやイベントなど、写真や映像が”映える”ことが求められるイメージが強いかもしれません。実は福祉業界における採用目的の情報発信の場合、写真や映像の華やかさよりも、添えるメッセージの方が重要です。例えば、法人内で研修を行なっている様子は、求職者に対し、「成長の機会」や「未経験でも安心」というようなメッセージを伝えることが可能です。他にも、サービス担当者会議や行事前の打ち合わせ風景なども、法人の大切にしていること、想いや強みを伝えるのに、非常に効果的な発信材料となります。

最後に

福祉・介護業界の情報発信支援を行う中で、SNSを活用した採用活動に取り組みたいと思う一方で、「知識・ノウハウの不足」「人的リソースの不足」などの理由により、一歩踏み出せないでいるという相談をいただくことは非常に多いです。しかし求職者の動向は時代とともに変化をし、今後はSNSの発信がない法人は、存在を知られることができない時代へと移り変わっています。それに加え、SNSは発信を始めてから効果が出るまでに一定期間を要するため、SNSが不可欠になったタイミングでスタートするのでは手遅れになる可能性が高いです。

実際にSNS運用支援中の法人においても、SNSをゼロから構築する段階の法人が半分以上を占めており、そのほとんどが、現場業務と兼務で発信業務を行っています。業務時間内で、他の業務の負担にならない形で継続発信を行っていくためには、体系的な学びと仕組み作りが重要です。マーケティングを学び、情報発信戦略を立てて仕組みを作っていく過程は、初めこそじっくりと時間をかけて行う必要があり、大変さもあるかもしれませんが、最終的には”なんとなく”行っている発信に比べて、発信内容や業務負担に大きく差が開きます。

この記事を読んでくださっている方で、まだ人材採用にSNSを活用できていない方や、SNSを活用した発信に負担を感じている方は、まずは本記事でご紹介した「発信チャネルの選択」「業務負担を軽減する工夫」「人材採用のための投稿アイディア」などを参考に、ご自身の情報発信に活かしていただけると大変嬉しいです。そして最終的には介護業界全体の情報発信力が高まることで人材課題解決につながると幸いです。

ここまで、福祉・介護業界の人材採用にSNSの活用が必須である理由と、持続可能で成果につながるSNS活用のポイントについてお伝えしてきましたが、少しでもお役に立てたでしょうか?

uniple株式会社(ユニプル)は、福祉業界に特化した情報発信のサポートを通じて、障がい福祉サービスや介護サービスを提供する事業者の皆さまの人材課題の解決に向けて取り組んでいます。SNS運用を代行するサービスとは異なり、組織の中に「情報発信ができる人材」を育て、業務負担なく「継続的な情報発信ができる仕組み」を作る支援を通して、基本的に1年で自走しユニプルを卒業していただくようなサポートをしています。

この活動の中で感じているのは、SNSを活用した採用活動に取り組みたいと思う一方で、「知識・ノウハウの不足」「人的リソースの不足」などの理由により、一歩踏み出せないでいるという相談が非常に増えているということです。

実際にユニプルのSNS運用支援中の法人においても、SNSをゼロから構築する段階の法人が半分以上を占めており、その担当者のほとんどが、現場業務と兼務で発信業務を行っています。また、福祉・介護業界は、収益の仕組みや配慮すべき点が他の業界と異なるため、一般的なマーケティングや情報発信の考え方と異なる点も多く、知識を得るのに苦労しているケースも非常に多いです。そこで私たちは、介護や福祉領域に広く関わってきた経験を持つ、”業界知見があるマーケティングの専門家”という立場から、業務負担にならない継続的な発信を行っていくための「体系的な学び」と「仕組み作り」をサポートしています。

楽しく発信を続けていける環境作りも伴走するため、取り組みを通して自法人のことがより好きになる発信担当者の方が増えています。今後、継続的な情報発信の仕組みを作っていきたい法人事業所の方は、まずは営業のない無料相談を行っていますので、お気軽にお声がけください。

執筆者:uniple株式会社

福祉事業所の情報発信担当者になったら知りたい情報発信中

野中 翔太

介護・障がい福祉領域での、マーケティング・組織マネジメント・経営支援・ICT化・M&A支援を様々な立場から経験。この業界に必要なのは福祉の想いを伝わる形にして発信し続けることだと認識し創業。「組織は人なり」を軸に、継続的な取組と成果を創出できる組織作りをするポジティブなテーラー。

和田 光

福祉領域のスタートアップ企業にてマーケティングを経験。傍らでヘルスケア領域の企業にてSNSマーケティングの支援を行う。その中で福祉業界の情報発信マーケティング戦略の必要性を強く認識。業界全体の魅力発信のためにも事業所のマーケティングスキルを高めていきたい想いでunipleに参画。